M... comme moulin à sang

- Dominique

- 19 juin 2018

- 6 min de lecture

Dernière mise à jour : 9 mars 2024

Parcourant les registres de Taconnay, dans la Nièvre, je constate que beaucoup d’hommes exercent la profession de meunier. Ah, tiens, pourquoi ? J’enquête... sans en trouver la raison, mais suis amenée à parcourir des sites présentant les moulins, et j’en vois un qui m’intrigue : le moulin à sang. Or, à Pornic, il y a un chemin du moulin de sang… tiens, tiens,…

Un moulin à sang, mais qu'est-ce donc ? Le site du moulin de la Mousquère (mais ce site n'existe plus)me renseigne :

Au mouvement alternatif vertical du pilon dans le mortier ou alternatif horizontal de la molette sur la table, succède le mouvement circulaire. Il suffit de donner à la pierre mobile une forme ronde et de la monter sur un pivot pour obtenir les premiers moulins.

Ces moulins de dimensions imposantes étaient actionnés par des animaux, moulins à manège, ou par des esclaves arc-boutés aux timons : moulins à bras dits "moulins à sang". Ils ont été développés par les Romains et sont visibles dans de nombreuses villes d'Italie et colonies romaines d'Afrique.

La profusion des moulins romains "à sang" montre que l'énergie musculaire des animaux ou des esclaves coûtait peu, la nourriture et un entretien minimum. C'est pourquoi le moulin actionné par l'eau, déjà connu à cette époque, ne présentait que peu d'intérêt.

Les autres moulins étant à vent, à eau, puis arrive la mouture industrielle avec les minoteries utilisant les moteurs à vapeur. C'est la fin programmée de la meunerie... et ces moulins vont bien souvent servir à accueillir les touristes...

Le Site J'aime mon patrimoine propose la description des différents moulins.

Mais à Pornic ? Eh bien, on trouve la trace de trois moulins , aussi bien sur la carte d'état-major du XIXe siècle que sur le cadastre napoléonien : moulin de Sang, moulin de la Motte, moulin des Gâts.

Je ne suis pas versée en toponymie, mais j'imagine que le moulin de la Motte doit son nom à la proximité d'une motte féodale, sans doute élevée près du tumulus des Mousseaux, sur la colline qui domine la Noëveillard.

Pour Alain Barré Moulin de Sang est une déformation de Moulin de Cens (de Cendier, sur la carte on voit bien entre les 3 moulins le mot Sandier, à deux reprises)... rien à voir avec un moulin à sang, donc. Comme quoi, toujours se méfier des a priori, des interprétations et des fausses pistes, en généalogie comme ailleurs.

Quant au moulin des Gâts (rien à voir avec la rue de la marine !) : en ancien français gast désigne une zone inculte, une friche, et en patois vendéen les gâts sont des rocs.

Nos amis de Pornic Histoire sauraient sans doute mieux que moi expliquer tout ceci.

Voici les moulins de Pornic répertoriés dans la catégorie : Moulins à vent

Dans la Rome antique, les moulins à eau vont supplanter les moulins à sang, et il en existait également à Pornic :

Voici ce qu'était en 1674 le domaine proche de la seigneurie de Pornic (Infobretagne attention : site non sécurisé par l'auteur) : « L'ancien chasteau et forteresse de Pornic composé d'anciennes tours, ceinturé de murailles, ponts-levis et terrasses, maisons et douves, avec une grande place au-devants, sur laquelle il y a une grange ; et un jardin contenant dix journaux, en partie planté de vignes et en partie clos de murailles » ; — « le havre de la dite ville de Pornic, au pied dudit chasteau, et un estang ô ses pescheries prohibitives au bout dudit havre, avec une grande chaussée de pierre entr'eux deux, sur laquelle y a quatre moulins à eau ô leurs destroicts » (Déclaration du duché de Retz en 1674).

D'ailleurs Alain Barré nous a fait de belles photos aériennes illustrant parfaitement le propos de cet article :

Cette minoterie a été construite en 1882 et fonctionne depuis 1883. Le groupe Soufflet l'a rachetée en 1997 à la famille Laraison. Et sur Geneanet, on peut retrouver la famille Laraison et son existence à Sainte-Marie depuis le XVIIe siècle. On y trouve même le témoignage de Madame Christiane Laraison et de son fils Yves Laraison, du 02 mai 2005 au domicile de Madame Laraison, 2 Rue Alfred Riom, Pornic. Interview réalisée par Annette Eggli et Soizic Queveau :

Notre famille est originaire de la région immédiate de Pornic puisque nous retrouvons notre nom depuis 1615 à Sainte-Marie, Le Clion, La Plaine, comme vous pouvez le constater sur notre arbre généalogique, dressé par Monsieur Germain Laraison en 1910.

Mon ancêtre, René Laraison était négociant en grains à Sainte-Marie, il était maire de sa commune. En 1883, son file Auguste Laraison, né en 1855, eut l'idée de fonder une société avec son frère et ses cousins Ferdinand, Jules, et Eugène; ils la nommèrent SOCIETE LARAISON FRERES. Au départ, ils étaient quatre, lui-même n'avait que 28 ans. René Laraison avait acheté un terrain sur le Quai de Gourmalon, la Corderie, le nom de ce terrain était "Plymouth". Je pense que ce terrain avait été acquis vers 1875 et que les bâtiments avaient été édifiés entre 1880 et 1882. La construction s'est faite en deux temps. Dans un premier temps, trois bâtiments accolés ont été réalisés puis un autre, vers 1890, sur un terrain voisin appartenant à Gaston-Serpette. Il s'agissait d'une minoterie et non d'un moulin, le moulin écrase le grain entre des meules de pierre la minoterie écrase entre des cylindres de fonte. Ce procédé a été inventé en Autriche à la fin du 19ème siècle.

Ce site portuaire était idéal pour construire une minoterie, car à cette époque, les installations fonctionnaient à la vapeur et pour produire cette énergie il fallait recevoir du charbon qui venait par bateau du pays de Galles. Vers 1910, les machines à vapeur furent remplacées par des moteurs à gaz pauvre jusqu'en 1927, date à laquelle l'énergie électrique prendra le relais

Le transport se faisait principalement par bateaux aussi bien pour l'approvisionnement en énergie et en grains que pour les expéditions.

Ainsi un document de 1902 nous apprend que la chaloupe "POURVOYEUSE" chargeait ici à Pornic de la farine pour les boulangers de Saint-Nazaire. D'autres bateaux allaient à Châteaulin, à Quimper, à Lorient et sur toute la côte bretonne. La voie maritime était essentielle pour assurer l'approvisionnement de la minoterie et l'écoulement de sa production. Les expéditions et les réceptions se faisaient aussi par le train (qui desservait Pornic depuis 1875 - l'express Paris-Pornic mettait 9 heures... et l'omnibus 19? heures !! et le Nantes-Pornic 2 heure, ce qui n'a pas beaucoup changé). Le blé qui arrivait par wagons était stocké dans un magasin situé sur la falaise surplombant la voie ferrée et des charrettes apportaient ce blé jusqu'à la minoterie.

Il y avait aussi les transports hippomobiles. Les chevaux assurant le transport dans les commune proches, la plus éloignée étant Paimboeuf avec un arrêt à Saint-Père-en-Retz pour un changement de cheval. Lorsque l'employé avait terminé sa livraison, le cheval qui connaissait parfaitement la route du retour pouvait le ramener tranquillement alors qu'il faisait sa siesta après sa dure journée de travail. C'était un travail pénible, tous les chargements et déchargements étaient faits à dos d'homme. Les sacs, appelés "balles" dans notre jargon, pesaient 100 kilos. Les clients commandaient le nombre de "balles de farine" qui leur étaient nécessaires. Le maréchal-ferrant devait ferrer nos chevaux tous les quinze jours car c'était des chevaux de trait qui empruntaient des chemins empierrés. A Pornic il y avait deux maréchaux-ferrant, un rue de la Douve et l'autre rue de Paimboeuf (aujourd'hui rue de Verdun)... Vous pouvez lire la suite sur Geneanet

Ceci dit il ne vous a pas échappé que ce métier est à l'origine de bien des noms de familles, comme Moulin, Meunier, etc.

Comment retrouver des ancêtres meuniers ? Car chacun en a sans doute parmi ses aïeux... (personnellement j'en ai retrouvé une 15aine, dont une meunière).

Pour devenir maître meunier, il fallait posséder un moulin, soit en propriété, soit en fermage. Ils pouvaient avoir autant d’apprentis qu’ils voulaient (contrairement à d’autres métiers) et ouvrer de nuit. Quelques pistes de recherche :

– aux Archives communales, voir la série Des corporations, série HH, et la série des procédures judiciaires, série FF – aux Archives départementales, dans la série E, la sous-série 4 E contient les archives des corporations ? – aux Archives départementales, dans les archives des notaires, chercher tous les actes les concernant : achats, constructions, agrandissements, divisions, donations, partages, successions,… – aux Archives départementales, si vos ancêtres ont été impliqués dans des procès alors vous aurez un éclairage direct sur une part de leur la vie quotidienne ; à chercher dans la série B

Un site répertorie les plombs de scellés en général, et l'on peut y retrouver les scellés de minoterie : échange-passion, mais je n'en ai pas trouvé pour la Loire-Atlantique (ni pour la Vendée).

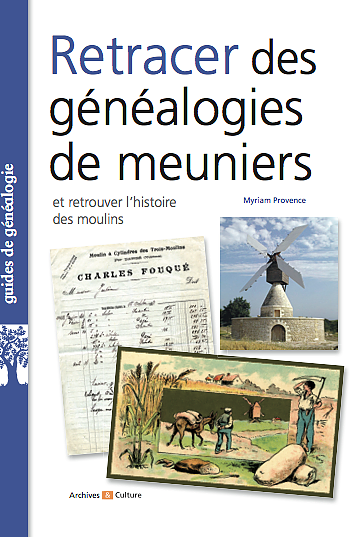

Un ouvrage de Myriam Provence,

paru en 2014.

Meuniers et moulins constituaient autrefois un monde à part, bien identifié et très surveillé, tant sous l’Ancien Régime qu’à la Révolution ou au XIXe siècle. Grâce aux archives administratives, fiscales et notariales, il est possible de retrouver l’histoire d’un moulin loin dans le temps passé, parfois jusqu’au Moyen Âge, et de remonter les généalogies de meuniers au-delà des registres paroissiaux, un ou deux siècles plus loin que les généalogies habituelles.

Je vous épargne la chanson Meunier, tu dors, mais vous en rappelle l'origine : une cloche (sonnant à chaque tour) permettait au meunier d'évaluer la vitesse de son moulin. Trop vite, il y avait des risques d'explosion dus aux particules de farine, de poussières et autres en suspension dans l'air et au fait que les meules contenant du silex pouvaient engendrer des étincelles.

Et sinon, loin de Pornic, rouge sang....

Commentaires